爱丁堡,凯尔特人公园球场——

比赛第87分钟,比分1-1,主队一次快速反击形成单刀,皮球如炮弹般直轰球门右下角!电光石火间,一道身影猛然侧扑——但扑救方向似乎偏差了半米,下一秒,“砰”的一声闷响,皮球狠狠砸中一张亚洲面孔,随即反弹出底线,整个球场寂静一瞬,继而爆发出海啸般的惊呼。

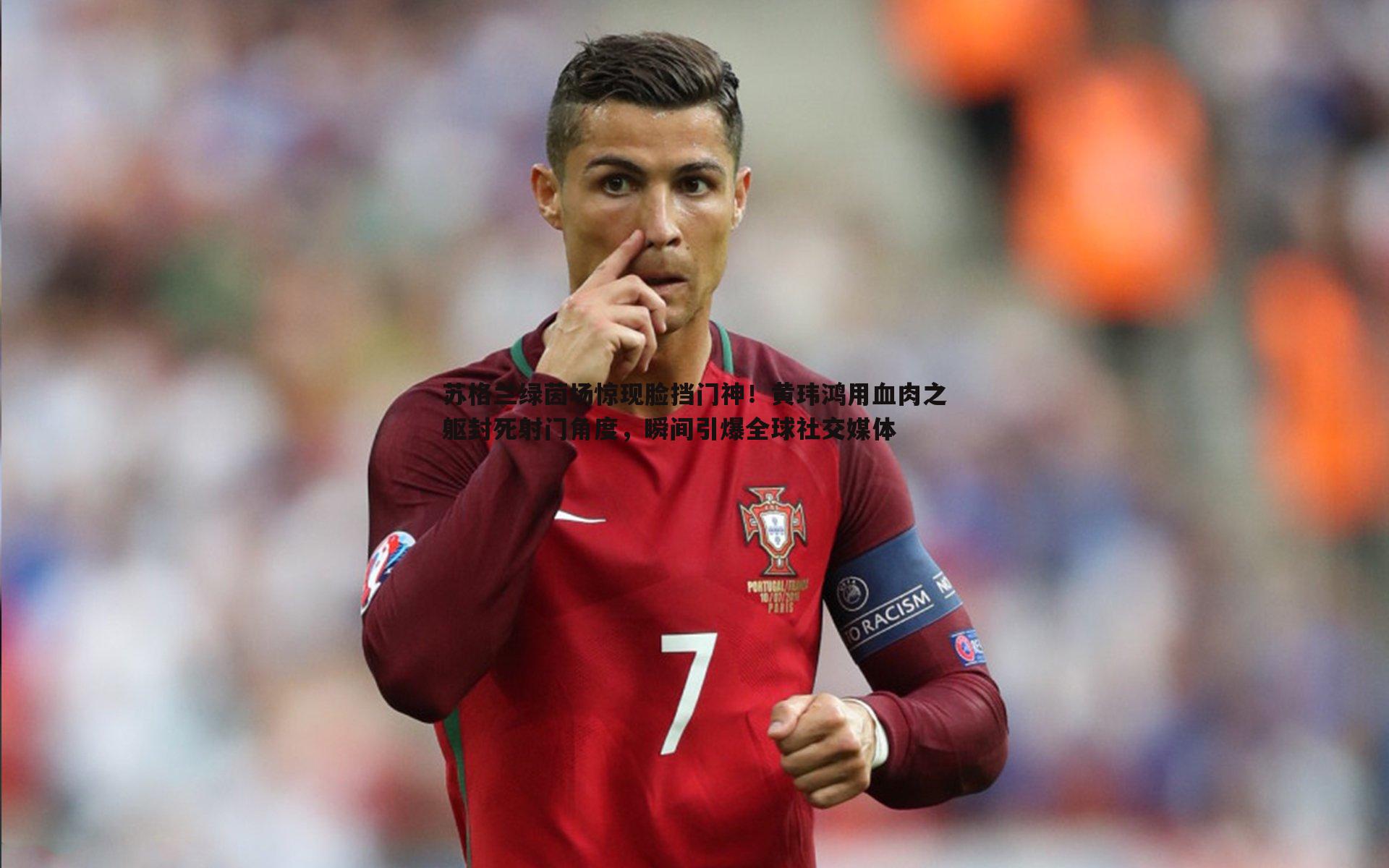

这位用颧骨挡出必进球的守门员,是25岁的中苏混血门将黄玮鸿(Wong Weihong),他趴在地上蜷缩成团,鲜血从鼻梁渗出,队医狂奔入场,而当他被搀扶起身时,第一反应竟是挣扎着指向角球区,嘶吼着布置人墙,这一幕通过直播镜头传遍全球,短短10分钟内,#FaceBlockGoalkeeper#冲上欧美社交媒体热搜榜首,抖音国际版相关视频播放量突破800万次。

“这不是偶然,是刻进DNA的条件反射”

“球速至少120公里/小时,人类反应极限是0.2秒,但门将的决策还要计算扑救成本和收益。”格拉斯哥大学运动科学实验室的霍奇森博士在回放视频时惊叹,“黄玮鸿的选择违背直觉——他放弃用手扑救,因为身体舒展已来不及;但用脸封堵,意味着他提前预判了射门线路,且宁愿以肉体为盾牌。”

这并非黄玮鸿首次“以脸守门”,翻看其职业生涯集锦:2021年效力苏甲帕尔蒂克时,他就曾用面部挡出距离仅3米的爆射;2022年对阵流浪者的德比战中,他的颧骨被踢裂仍坚持完赛,凯尔特人守门员教练斯特克坦言:“每次训练后他脸上总有瘀青,我告诉他‘要用手套不是颧骨’,但他总回答:‘球门比脸重要’。”

从深圳野球场到苏超的逆袭密码

黄玮鸿的成长轨迹堪称非典型:生于深圳,母亲是苏格兰人,15岁前未接受专业训练。“他在街头足球场守门时,总戴着一顶棒球帽反着戴,说这样‘更聚焦视线’。”儿时球友陈昊回忆道,16岁独自赴英试训时,因身高仅178cm遭多家俱乐部拒绝,直到帕尔蒂克球探偶然发现他的反应速度比同龄人快30%。

“苏超联赛平均每场射正5.2次,门将扑救成功率达71%才算合格。”足球数据平台Opta分析师指出,“黄玮鸿的本赛季扑救率为74%,但真正可怕的是他的‘非规范扑救’占比——12%的救球是用脚、胸口甚至头部完成的。”这种混合了街头足球的 improvisation(即兴应变)与学院派站位意识的独特风格,正是他火爆全网的精神内核。

血肉之躯 vs 数据算法的时代隐喻

黄玮鸿的“脸挡球”恰逢AI技术深度渗透体育界的节点,英超已广泛使用Hawkeye系统预测射门路线,德甲门将佩戴AR眼镜接收实时扑救建议,但黄玮鸿的这次扑救,却呈现了反技术理性的原始震撼:当超级计算机仍在计算射门角度时,肉身已做出了终极抉择。

“这是一种悖论:越追求绝对理性的现代足球,越会被这种‘非理性牺牲’震撼。”社会学家马歇尔·李评论道,“人们追捧的不是疼痛本身,而是在精密算法时代里,人类依然愿意用血肉之躯兑现价值的古老勇气。”

跨文化符号的破圈效应

视频的传播呈现多重裂变:欧美球迷称他“Human Wall”(人肉城墙),日本网友创作漫画将其画成“用脸接波动拳的格斗家”,国内话题#用脸接球的中国门将#单日阅读量破2亿,甚至惊动游戏界——EA体育宣布将在《FC25》中为黄玮鸿添加“铁面”特质技能,减少面部受伤概率。

这种跨文化共鸣背后,是足球运动中门将身份的永恒命题:孤独、自虐倾向与英雄主义的交织,从班克斯的“世纪扑救”到卡恩咆哮染血,黄玮鸿用最极端的方式复刻了这种图腾——而他的混血面孔,恰好成为全球化足球文化的完美载体。

终场哨响,凯尔特人2-1险胜,黄玮缠着绷带当选全场最佳,看台上响起《You Are My Sunshine》的歌声——这是凯尔特人球迷致敬英雄的传统,当他举起MVP奖杯时,肿胀的右眼已眯成一条缝,却依然反射着苏格兰稀薄的阳光。

在这个用数据解构一切运动的时代,总有些东西无法被量化:比如颧骨撞击皮球时的压强,比如鲜血渗进球衣纤维的速度,更比如当一个人把身体抛向未知时,那种近乎野蛮的信念——“身后是球门,肯定要封角度”,这或许才是体育最古老的魔法:用疼痛当语言,让世界听懂一颗破空而来的心脏如何轰鸣。

发布评论