在NBA的战术体系中,球员与球队的适配性往往决定着胜负的走向,关于菲尼克斯太阳中锋德安德烈·艾顿是否适合洛杉矶湖人、以及他与卢卡·东契奇之间的潜在合作可能性的讨论,引发了篮球界的广泛关注,有观点认为艾顿的技术特点与湖人的战术需求存在错位;东契奇作为联盟顶级的组织核心,其进攻体系中对“空接威胁”型内线的依赖,似乎与艾顿的球风并不完全契合,这一系列话题,不仅关乎球员个人的发展,更触及现代篮球战术演进的深层逻辑。

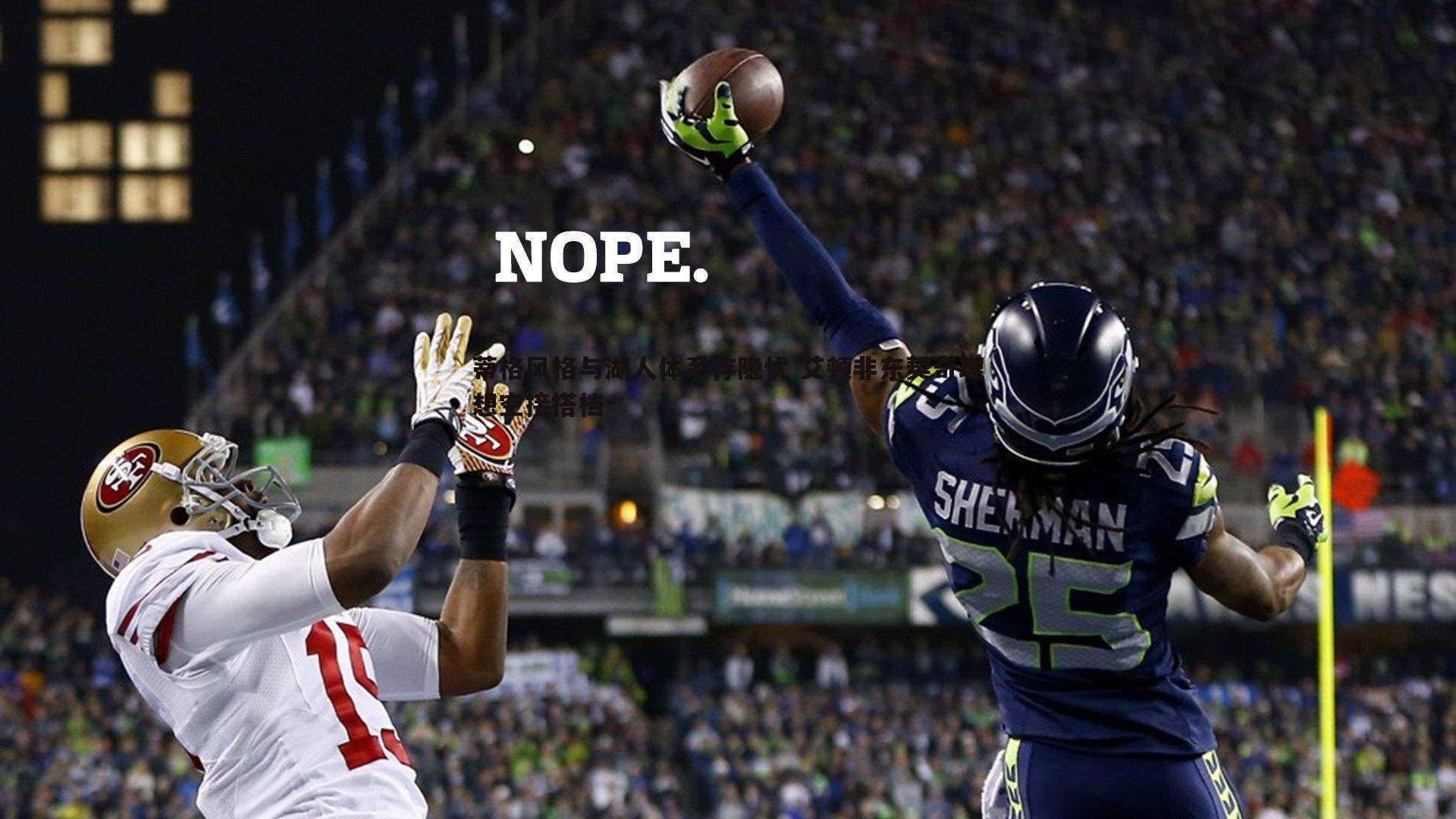

蒂格式中锋与湖人战术传统的冲突

所谓“不爱吃饼蒂格”,指的是像前NBA球员杰夫·蒂格这类更倾向于自主进攻而非单纯完成“吃饼”(即接传球直接得分)的球员,艾顿虽然身体天赋出众,但职业生涯中始终展现出一定的中距离单打和面框进攻欲望,而非纯粹依赖挡拆后终结的蓝领型内线,这种风格与湖人历史上的成功中锋模板——如沙奎尔·奥尼尔、保罗·加索尔甚至近年来的安东尼·戴维斯——存在明显差异。

湖人队的战术体系历来强调内线的统治力,但更注重高效终结和防守覆盖,奥尼尔与科比·布莱恩特的“内外连线”建立在奥尼尔无可匹敌的篮下破坏力上;加索尔则以其高位策应和灵活的脚步成为三角进攻的轴心,而艾顿的进攻选择往往偏向中距离跳投,其挡拆后顺下频率和爆发力虽属优秀,但稳定性与侵略性尚未达到顶级水准,若其加盟湖人,与勒布朗·詹姆斯和戴维斯的配合可能面临球权分配问题:詹姆斯需要内线球员快速切入篮下,而戴维斯更适合作为空间型四号位或低位主攻点,艾顿的中间地带打法容易导致进攻节奏拖沓。

湖人的防守体系要求内线具备极强的换防能力和护框效率,艾顿的移动速度在中锋中属上乘,但防守专注度和篮板卡位意识时有起伏,这与湖人强调纪律性的防守文化可能产生摩擦,相比之下,传统“吃饼型”中锋(如德怀特·霍华德或贾维尔·麦基)在湖人体系中反而能更清晰地定位自身角色,通过简化进攻任务最大化防守贡献。

东契奇的战术需求:空接威胁为何关键?

卢卡·东契奇是当代NBA最擅长利用挡拆创造机会的球员之一,他的传球视野、节奏控制和突破威胁,使得对手必须时刻警惕其与内线的连线,而“空接威胁”型中锋(如克利斯塔普斯·波尔津吉斯在独行侠时期的某些阶段,或更早的泰森·钱德勒)能够极大丰富东契奇的进攻选择,这类球员通常具备出色的弹跳、臂展和空中作业能力,能在东契奇吸引包夹时快速腾空,完成高难度终结。

空接威胁不仅直接转化为得分,更能牵制防守阵型,当东契奇持球时,若内线球员始终悬浮于篮筐附近,对手协防者将陷入两难:收缩则漏外线射手,不收缩则目送空接暴扣,这种“垂直空间”的利用,是东契奇进攻体系的核心环节之一,艾顿虽然具备一定的空接能力,但其更倾向于在挡拆后选择中距离跳投或持球单打,而非持续冲击篮筐,这种偏好可能导致东契奇的传球选择受限,削弱战术的突然性与杀伤力。

从数据来看,东契奇与运动型内线的配合效率显著更高,2022-23赛季,当与机动性强的中锋搭档时,东契奇的助攻转化率和禁区得分率均有提升,而艾顿的进攻热点多分布于罚球线附近,其挡拆后外弹倾向(尽管中投命中率可观)可能压缩东契奇的突破空间,与后者的进攻习惯形成冗余。

艾顿的技术特点:优势与局限并存

艾顿作为2018年选秀状元,天赋毋庸置疑,他拥有标准中锋身高、柔和的手感和不错的脚步技术,在太阳时期曾作为进攻终结点帮助球队闯入总决赛,其技术特点的“混合性”也是一把双刃剑,在强调空间和速度的小球时代,一名中锋若不能极致化“空间型”或“终结型”属性,反而可能陷入定位模糊的困境。

艾顿的背身单打效率在联盟中锋中仅属中游,其面框进攻又缺乏绝对爆发力,导致他难以成为稳定的第一进攻选项,他的掩护质量和挡拆顺下意识相较于传统蓝领中锋并无优势,这进一步限制了其作为“配角”的兼容性,若将其置于东契奇身边,二人可能需大量磨合才能找到共存的平衡点,而独行侠目前的建队节奏未必允许此类实验。

战术演进与球员适配性的未来展望

现代篮球战术正朝着“位置模糊化”和“功能专精化”两个方向并行发展,球队需要多面手应对复杂对局;核心球员身边往往需要角色极端化的帮手(如3D侧翼、护框中锋),艾顿的困境在于,他既未成为约基奇、恩比德级别的全能核心,也未完全接受功能化角色的定位。

对于湖人而言,引进艾顿需承担其合同带来的薪资压力,并可能破坏现有的化学反应,而独行侠若追求艾顿,则需考虑东契奇进攻体系的最大化问题——除非艾顿能彻底转型为高效终结点,否则其技术特点未必能带来预期增益。

球员与球队的适配性永远是一个动态博弈的过程,艾顿的天赋足以在任何球队担任重要角色,但无论是湖人的战术传统,还是东契奇对空接威胁的需求,均与其当前技术特点存在微妙错位,艾顿若想突破瓶颈,或许需在“功能专精化”与“技术全面性”之间做出更明确的选择;而球队在引援时,也需超越名气与天赋的表象,深入剖析战术层面的契合度,唯有如此,个人与团队才能实现真正的共赢。

发布评论